2007年11月 4日

「秋のふれあい広場」会場で「ふくし体験」

教育フェア2007「NHK秋のふれあい広場」が11月1日から4日まで、東京・渋谷のNHK放送センターで開かれました。

教育テレビの番組に関する展示や、番組キャラクターが繰り広げるショーなど、様々な企画が組まれる中、NHK厚生文化事業団では、11月3日(土曜日)と4日(日曜日)の2日間、体験を通して福祉への理解を広げるコーナーを設置しました。

高齢者体験

放送センター内のステージに登場したのは、ストレッチマン。教育テレビ「ストレッチマン2」(クリックすると別ウインドウが開きます)でおなじみのキャラクターです。番組では、悪者を次々とやっつけるパワフルなストレッチマンが、この日は、「高齢者体験」をしました。

ストレッチマンに、何やらいろいろ着せているのは、社団法人 長寿社会文化協会が開発した「高齢者疑似体験プログラム」のインストラクターのみなさん。手足に重りなどを付けて、75歳から80歳くらいの高齢者になった時の体の変化を体験するプログラムなんだそうです。

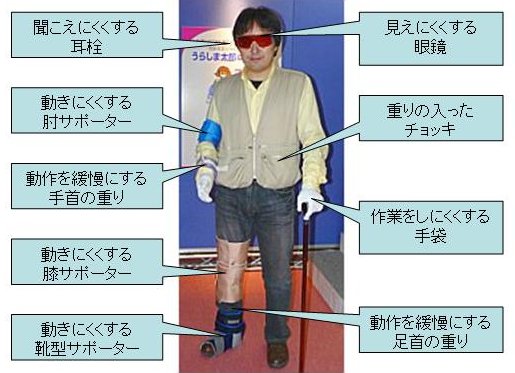

どんなものを身に付けるのか、ステージの隣で一般の方にも体験していただきましたので、そちらの写真を使って説明しましょう。

長寿社会文化協会によれば、装着する眼鏡、耳栓、重りなどには、次のような意味があるそうです。

- 耳栓・・・お年寄りの難聴に多い、高音域の聞き取りにくさを体験します。

- 眼鏡・・・白内障による色覚変化や、ぼやけて見える状態、加齢による視野の狭さ・薄暗さを体験します。

- チョッキ・・・重りで、前屈みになる状態を体験します。

- 肘サポーターと膝サポーター・・・関節の動きにくさを体験します。

- 靴型サポーター・・・足首を半固定し、つま先が上がりにくい状態を体験します。

- 手首・足首の重り・・・動作を緩慢にし筋力の衰えを体験します。

- 手袋・・・皮膚感覚の衰えに加え、物がつかみづらい、指先の細かい作業がしづらい等の体験をします。

インストラクターは、「高齢者の不便さを体験することで、気持ちを思いやったり、どうすれば不便さを減らせるか考える手がかりにしてほしい」と話していました。

「高齢者疑似体験プログラム」について詳しいことは、長寿社会文化協会のホームページをご覧ください。別ウインドウが開きます。

盲導犬体験

屋外では、財団法人 日本盲導犬協会の職員の指導で、盲導犬体験を実施しました。

まず、目隠しをして歩きます。杖を使って、前方に置かれたバイブ椅子の位置を探りながら歩きますが、こわくて、歩幅も狭くなりがちです。杖を使っていても、パイプ椅子にぶつかってしまう人もいました。

続いて、盲導犬に誘導されながら歩く体験です。

会場に作られた、狭いジグザグの道を、盲導犬は立ち止まることなく誘導してくれます。目隠しをしていても、安心して歩くことができます。子どもたちは「杖で歩くのと、全然違うね!」と話していました。

日本盲導犬協会の職員は、「視覚障害者にとって、盲導犬がいかに必要なものなのか、ご理解いただけたのではないかと思います。盲導犬を必要とする人は7,800人、それに対して、現在活動している盲導犬は1,000頭です。盲導犬は、まだまだ足りません。寄付やボランティアで盲導犬の育成を応援していただると、とてもありがたいです」と話していました。

日本盲導犬協会のホームページは、こちらをクリックしてください。別ウインドウが開きます。

車いす体験も

屋外では、このほか、車いす体験も実施しました。ゆるやかに見える坂でも、車いすで上るにはたいへんな力がいることなどを体験していただきました。

「ふくし体験」のコーナーには、2日間の期間中、500人近くの方においでいただきました。事業団では、これからも、福祉への理解を広げる活動を実施していきます。