フォーラム 本人に寄りそう認知症ケア

---施設で、家庭で--- 抄録

- 2010年5月29日、NHK厚生文化事業団は、認知症の人と家族の会東京都支部、NHKとともに、浜離宮朝日ホール(東京・中央区)で、NHKハートフォーラム「本人に寄りそう認知症ケア--施設で、家庭で--」を実施しました。

- ここでは、岡山県にある認知症専門の病院「きのこエスポアール病院」院長の佐々木 健さんによる講演『認知症の人と共に生きる--人間中心ケアの必要性--』の抄録をお読みいただきます。

目次

はじめに

みなさんこんにちは。ご紹介いただきました佐々木と申します。

私はバックグラウンドが精神科の医師です。26年前、岡山県笠岡市にきのこエスポアール病院という認知症専門の病院を作りまして、今日まで、「認知症の方々にとってどのようなことが助けになるのか」ということを追求してきています。

私が病院を作ったころというのは、認知症に対して関心の薄い時代でした。当時、認知症の方はほとんど放置されていて、非常に厳しい環境にありました。私は、もう少しいい環境で、認知症の方に対して何らかの医療的な方法を講じれば、状態が少しでもよくなるのではないかということで始めたのですが、やっていくうちに、これはなかなか難しいなというのが分かってまいりました。

これまで経験や失敗をもとにさまざまな改革をしてきて、最近ある程度、認知症の方にとっては、このような考え方、こういう方法、こんな環境がいいのではないか、というものが、おぼろげながら分かってきました。今日はそういった話をしてみたいと思います。

試行錯誤のアプローチ

ケアなき時代

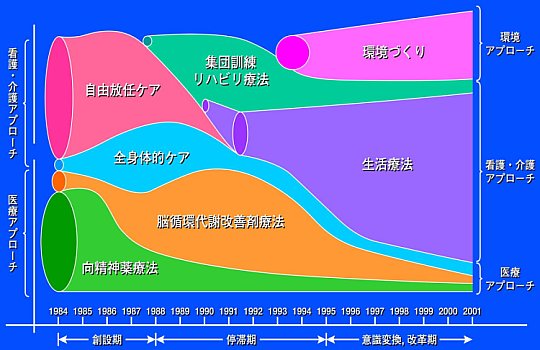

下の図が私たちの失敗と改革の歴史を示しているものです。

1984年に病院を開設しました。当時は認知症の方々に対するわれわれの理解というのは非常に表面的なものでした。認知症の方というのは「脳が壊れて、いろいろ変わった行動をとったり、できることができなくなったりして、生活上に支障が出てきて、周囲の人も本人も困っている状態である」と。そういう人々を入院させて、薬を出すなどいろいろ治療したら、少しでも状態が改善するのではないか、ということを目指してオープンしたわけです。

最初はどういうことをしていたかというと、何もケアをしていませんでした。自由にしてほしいということで、病院の中を自由に動き回ってもらう。その反面、何か安定剤のようなものを出して、行動をコントロールするという、非常に乱暴な時代でした。5年くらいたちますと、うまくいかなくなってきました。

集団的な訓練やリハビリで効果が上がるか?

そういう中で、次に始めたのが認知症の方には何らかのかかわりをもっていかなければいけないということです。訓練をしたりリハビリをしたりすることが、認知症の方にとっては少しでも状態を良くする効果があるのではないかと、盛んにそういうことをやったのですけども、これも結果的にはうまくいかなかったんですね。

どうしてうまくいかなかったか。後になって分かるのですが、認知症の方は10人いれば十人十色という認識ができていなかったんです。認知症という病気にのみにとらえられていて、同じ病気だったら同じような症状が出て、同じような問題を抱えていてという、そういう誤った考え方からリハビリなどを集団的にやってみたのですが、うまくいかなかったんです。

スウェーデンで驚いたこと

私は何かそれまでのやり方はまずいんではないか、という危機感を持ちはじめていました。それで1995年、当時、非常に進んでいたスウェーデンにスタッフと共に行き、さまざまな施設や、ケアや医療の部門を見学させていただきました。

その中で一番驚いたのは、当時われわれが看ていた認知症の人々と、スウェーデンにいらっしゃる認知症の人々というのが全然違ったんですね。何が違うのかと。われわれのところでは、「とくねま(特殊寝巻き)」というツナギの寝巻きを着た認知症の方がいっぱいいて、そこらをウロウロしていました。その中を、看護する人や介護する人、医師が駆けずり回って、徘徊するのを何とかしたり、あるいは一緒に集めて歌をうたったり、体操したり、そういう姿だったのです。

ところが、スウェーデンに行きますとみんな普通の服を着て、静かな雰囲気の中で落ち着いた生活を続けていらっしゃる。そういうところを見て、私たちはどうしてこうなのかな、どうもわれわれのやり方、考え方が間違っているんじゃないかなと思ったのです。

認知症の方々に対する意識の変換

それをきっかけに、認知症の方々に対する意識を職員ともども、変えていこうと思うようになりました。

認知症の人は脳の神経的な病気になって、認知症のない人と比べて様々な困難がある。やっかいなことを起こす人でもあるし、いろいろなことができなくなって困っている人でもある。したがって、われわれは訓練したり、リハビリしたり、何か薬を出したりして、やっかいなことを起こさないようにすることが自分たちの仕事だというふうに思っていたわけです。

が、そういうベクトルで仕事をやっていくと認知症の方は全然幸福にもなっていないし、そういう病院の中も混乱しているし、全くよくなかったですね。

それでスウェーデンから帰りまして意識を変換しようということになりました。どういうふうに変換しようと考えたかというと、「彼らは何を望んでいるのか。何をめざしているのか」ということをまず考えてみようということです。非常に単純に考えて、彼らは「認知症という病気を持ちながらも、生活を続けていこうとしている人々」だな。そうするとわれわれの仕事は彼らが普通の生活を続けていけるよう援助して、「彼らと共に生活を続けていこう」というベクトルで、仕事をしていくといい結果が出るんじゃないかと意識改革を始めました。

家にいるような生活環境に

病院の中を見渡しますと、治療と称して何にもなかったんですね。ベッドがあるだけで、何にもなかった。当時は回廊式廊下と言って、患者さんがぐるぐる回るようなものがありました。それは生活ではないということで、まずは病院の中を小さい区切りにして、環境を家のような生活環境に変えました。

それから、ユニットという小さい単位を作って、そこに職員を固定化したわけです。今までは病棟単位で、今日はこの人は検温係、この人はお風呂係、何とか係というふうに、人間的な接触をするというよりは仕事中心になっていた。それを「共に暮らす」というような感じで、職員を固定化して10人から15人の患者さんに対して、決まった職員が7人から8人いる。その職員たちはその患者さんだけを見ればいい。ということはその人がどんな人か、どんな嗜好をもっているのか、どんなことが嫌なのか、どんな価値観をもって今までの人生を送ってきたのか---職員を固定することで、そういう人間的な理解ができるようになりました。そのことが、認知症の人の状態をよくしていくことに、非常に役立ったと思います。

そういう中で「生活療法」という、大げさなんですけども、生活を通じて治療になるのではないかなということを病院の中で始めました。まったく新しい試みなんですけども、今までのような狭い意味での医療アプローチ、薬物療法なんかを少なくしていって、環境アプローチ、看護・介護アプローチの比重、それも人間的なものをめざすようなアプローチを続けることによって、治療効果も上っているというのが病院での現状です。

ケアにおける生活の重要性

治療・ケア・生活の関係

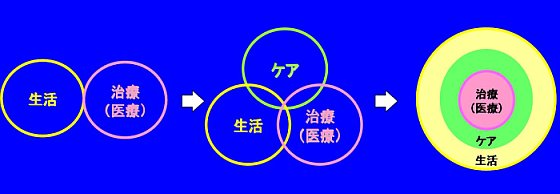

この図についてざっと説明しますと、未熟なときには治療と生活は別である。もうちょっと進んだ状態になるとケアと生活と治療は重なり合うところがある。さらに進化すると、治療もケアもそれは生活の中に組み込まれている。今、病院や私たちがやっている施設のケアやいろいろの方法はこういう考え方で進めています。

生活ということを考えていくことは非常に重要なんじゃないか。認知症というのはたしかに脳の病気ではありますけども、非常にポピュラーな病気だと私は思っています。

中にはどんどん悪くなって、その人がその人でなくなるような非常に厳しい病気も多少ありますけども、ほとんどの認知症はそんな病気ではないと私は思っています。徐々に進行していくけども、最後まで生活を続けていかれるような方もたくさんいる病気だと私は思えるようになってきています。

みなさんもそういう認識をもって、病気の部分だけにとらわれずに、ケアを進めてもらいたいと思います。

認知症ケアは多元方程式

医学では認知症は脳の神経病理学的な障害という一元論でとらえられています。そういう見方をするのが医学ですからそれはそれでいいわけですが、今までは特にこの医学的な概念というのが強すぎたようです。ケアに際しては、あるいはご家族の方が認知症のご家族を見られる場合は、そういう見方だけで一面的に見ますと、認知症の方は決して幸福になれないし、いい生活を続けていくことができないように私は思います。

したがって認知症というのは脳の神経病理学的障害ではなくて、その人のもっている個性や人生歴、その人の体全体の健康状態、その人を取り囲む環境、その人の個人の社会心理、認知症の問題を解決するのはそういう多元方程式なんですね。だから、われわれが認知症の方とお付き合いするときは、医学の問題だけでは解決できなくて、この多元方程式で、それをどう解いたらいいのか、ということを考える必要があるんじゃないかと思います。

行動障害の考え方を改める

個性や人生歴によって異なる「周辺症状」

認知症には行動障害というのがあって、これがご家族の方、施設の方、いろいろなところで、困っているとよく言われています。この行動障害に対する考え方を変えることによって、いわゆる「周辺症状」の考え方を変えられるんですね。どういうことかというと、認知症の方々はみんな一人ずつ違うんだということをまず認識していただいだきたい。

なぜ違うのか。

脳が壊れてどういう症状が出るのかというと、ほとんどの方が「記憶力が悪くなる」「時や場所が分からなくなる」「計算が出来なくなる」「言葉がしゃべれなくなる」「人の顔が解らなくなる」などといった認知障害というのは、強弱の差はあるけれども出てきます。

が、徘徊とか妄想とかいうのは、その人の個性や人生歴、人の心理などを通じて出てきている様子です。個人個人みんなここが違うわけですから、同じ行為や様子は示さないのです。だから徘徊と言っても100通りの徘徊があり、妄想も100通りの妄想があると考えられたほうがいいと思います。

土を食べる人にどう対応したか

たとえば異食の問題にしてもいろいろの異食がある。よく「食べられるものが分からないから異食をするんだ」という医者がいますが、腹が減っているから異食をするとか、人生歴にからんだような異食もあります。

われわれが経験した中では、土をよく食べる人がいらした。どうしてもいい解決方法が見つからなかったんですけども、そのときに職員が「この人は何で土を食べるんだろう」ということで、その人の人生歴をよく聞いてみたんです。するとその方は昔、野菜作りの名人だった。その時、土をなめて土壌を判定していたんだといいます。

それで、「ああ、なるほど。この方は土を食べているんじゃなくて、土をなめて判定しているんだ」ということが職員に分かったわけです。

そうするとそれへの対応の仕方は「そんな馬鹿なことをやって気の毒だな」と思って対処するのと全く違ってきました。鉢植えの中に土の代わりにコーヒーの出し殻を入れたのです。それならなめてもらってもいい、そういう解決の方法をしたんです。

後ほど植物は枯れてしまったんですけども。それはまあ笑い話なんですけど。

人間的に理解してケアを

そういうようなことで、この「問題行動」というのは、その人の人生歴や環境といったところが非常に重要で、認知症の高齢者の行動を分析するだけでなく、解釈によって理解する。解釈によって理解するためにはその人のそばにいて、その人と人間的なコミュニケーションが取れないと分からないですよね。だからケアの本質というのは、コミュニケーション。その人を人間的に理解していく、そういうことをめざしています。

今までわれわれは認知症の人、アルツハイマーのAさんという人がいると、どうしてもアルツハイマーという病気に注目をしすぎた。時には「要介護5」で「アルツハイマー」のAさん、というように人間はグーッと後ろに引いてしまう。その方とお付き合いをするときに介護職員も家族の方も周りの方も、Aさんと付き合うのが本当なのに。

例えば高血圧症のBさんがいて、Bさんと付き合うときにだれも高血圧症のことは問題にしないと思うんです。なぜか認知症になるとわれわれの社会では、認知症という病気にぐっと寄って、人間がなくなる。

ケアの場では医者の立場ではないので、認知症というのをちょっと脇に置いて、人間に重点を置いてお付き合いをしていったら、違う見方、違うケアのあり方、新しいケアのやり方が発見できるんじゃないか。それは認知症の人のためになることではないかと私は思います。

その人らしさを保つためのケア

認知症の人のケアは何を一番の目標にするかというと、やはり私は認知症の人がその人らしさを保つことだと思います。私は、認知症になってもその人らしさは決して失われることがないと信じています。非常に重度になってもその人らしさを保つことができると信じていますし、そういう事実もこれまで経験することができました。

それには何が必要なのでしょうか。例えばアルツハイマーになると脳が壊れます。壊れるけれどもPPW(ポジティブ・パーソン・ワーク)つまり人間的なかかわりでその人とかかわれば、その人らしさはまた回復していくんです。で、そうしていても脳はだんだん悪くなっていきます。ここでまたPPWを働かせればまた回復します。こういうポジティブで人間的な接触が、脳の悪化をある程度相殺していく力があると。最期にその人らしさが保たれた形で死を迎えることになれば、それがケアの成功であるといえるわけです。PPWをした場合、何もしないときと比べて、知的能力の低下もある程度緩やかになると思います。逆に何もしない場合はその人らしさも維持出来ませんし、認知症は自然に悪くなっていきます。

したがってこのPPWというのがいかに大切であるかというのを強調しておきたいと思います。

おわりに

最後になりますが、結局、認知症のケアではどういうことが必要なのかといいますと、われわれはつい認知症の人を見ると人間を見る目が少なくなって、どうしても「アルツハイマー」「要介護5」という存在として見ます。人間関係が「もの」という感じになるんですね。それはやっぱりだめです。一人の人間対人間の関係に基づくケア。それからこれはぜひ考えていただきたいのですが、今までは認知症の方と認知症のない方との違いを見いだして、その相違点にある程度、意識を集中してケアを進めていくということが行われていたんですが、相違点はもういいんじゃないでしょうか。自分たちの共通点、認知症の方と認知症のない方の共通点に視点を移していくケアというのが非常に重要じゃないかと思います。それはどういうことかというと「病人中心」のケアから「人間中心」のケアへ意識変換をすることではないかと思います。

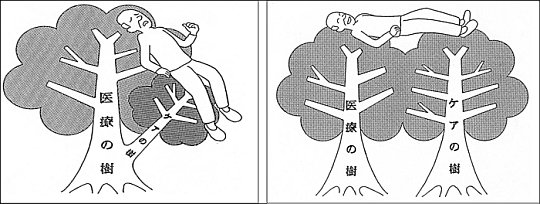

現在は左の図のようになっています。なんだかんだ言っても認知症の場合は医療というのは力があるというか、医療にできることというのはいろいろあるんですけども、今の段階ではこういう状態で認知症の人が滑り落ちそうになっている。私は右の図のようになってほしい。ケアは力があるんですよ。いいケアは医療以上に力があるんですよと私は言いたい。

ご清聴ありがとうございました。